電磁誘導の説明です。

よく出題されるので

向きなどを間違えないように

演習しましょう。

1.磁界の向き

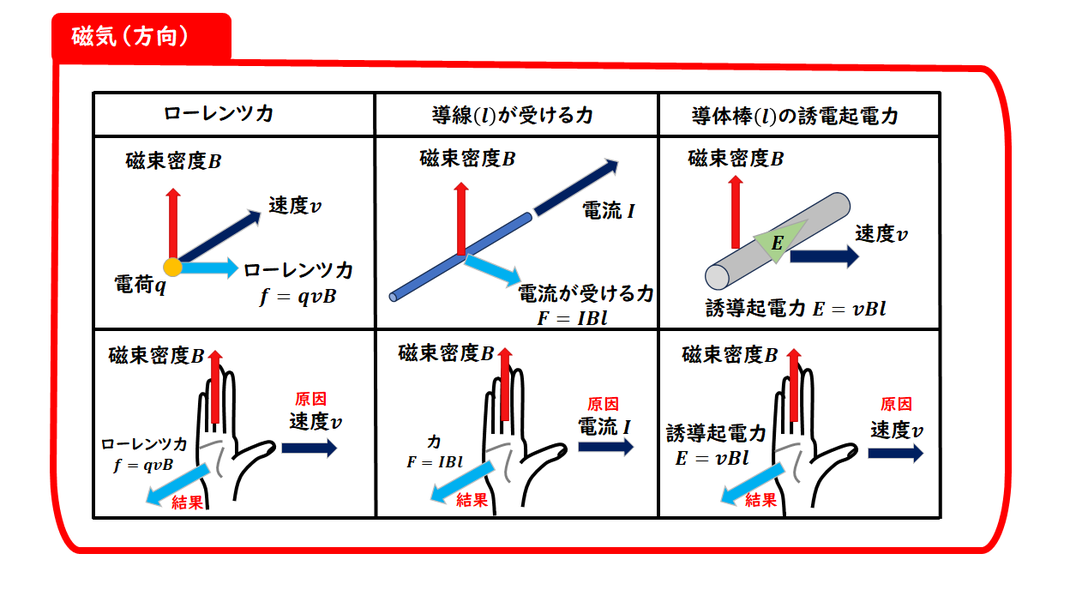

■磁界中で働く力の向きについて

磁界で力の向きを扱う際には、

右手を使った覚え方があります。

-

親指:原因(速度や電流の向き)

-

他の4本の指:磁場の向き(磁束密度B)

-

手のひら:結果(力や誘導起電力の向き)

ただし、ローレンツ力の場合、

電荷が負(電子など)である場合は、

手の甲の方向が力の向きになります。

磁界に関する問題では「向き」が非常に重要です。

自分が間違えにくい方法で

しっかりと覚えましょう。

なお、

フレミングの左手の法則で

覚えている場合は、

特に変更の必要はありません。

補足:

磁束密度(B)が運動や

電流の方向に対して

垂直でない場合は、

その垂直成分(B⊥)を

用いて力の大きさを求めましょう。

2.電磁誘導(ファラデーの法則)

■ファラデーの法則と

誘導起電力の求め方

ファラデーの法則を使うことで、

誘導起電力V を求めることができます。

この公式を使うには、

磁束の時間変化を求める必要があります。

■ 符号「−」の意味

式の負号は、レンツの法則に対応しています。

つまり、

「磁束の変化を妨げる方向に起電力が生じる」

ことを意味しています。

■ 磁束の定義

磁束は、磁束密度×面積になります。

■ 学習のポイント

ファラデーの法則の式は、

直感的に理解しにくい部分もあります。

そのため、

実際の問題演習を通して

理解を深めていくことが大切です。

導体棒の誘電起動力

■ファラデーの法則の具体例:

導体棒の誘導起電力

ファラデーの法則の代表的な応用例として、

導体棒を使った電磁誘導の問題があります。

このタイプの問題は、

入試や定期試験で頻繁に出題される

重要なテーマです。

・導体棒が磁束密度 B

・一定の速さ vで移動

⇒ 棒の両端には誘導起電力V

ファラデーの法則を利用して

誘導起電力を求めるためには、

磁束の時間変化(磁束の増減)を計算する

必要があります。

時間 Δt 秒後の

磁束の変化量ΔΦ を求めます。

導体棒が長さl、速さv で動くとき、

棒が移動する距離は vΔt です。

ΔΦ = B×面積 = B(lvΔt)

ΔΦ = vBΔt l

磁束変化を求める際、

「S を全体の面積として計算する」

方法もありますが、

複数の導体棒が関与するような

複雑な問題では混乱しやすくなります。

導体棒の移動によって掃かれる面積から

磁束変化を直接計算する方が

確実で、ミスが起こりにくくなります。

ΔΦ = vBΔt l

ファラデーの法則を利用すると、

誘導起電力V

V = ― vBl

ここで、

マイナス符号はレンツの法則によるもので、

磁束の変化を妨げる向きを表します。

反時計回りを正と定義した場合、

符号がマイナスであることから、

誘導電流の向きは時計回りになります。

また、右手を使った方向とも一致するため、

直観的にも確認できます。

このあとの問題では、

導体棒が誘導する起電力を電池とみなして、

回路全体の問題として考えます。

オームの法則:

V = RIより

I = V/R

で求まります。